LFC : Tu m’entends ?

X : Oui, je t’entends. Ici, tout change très vite et on est loin de l’Europe, alors je suis contente qu’on réussisse à se parler, ça donne le sentiment que quelqu’un est encore là…

LFC : Alors, pour commencer, tu peux nous en dire un peu sur toi ?

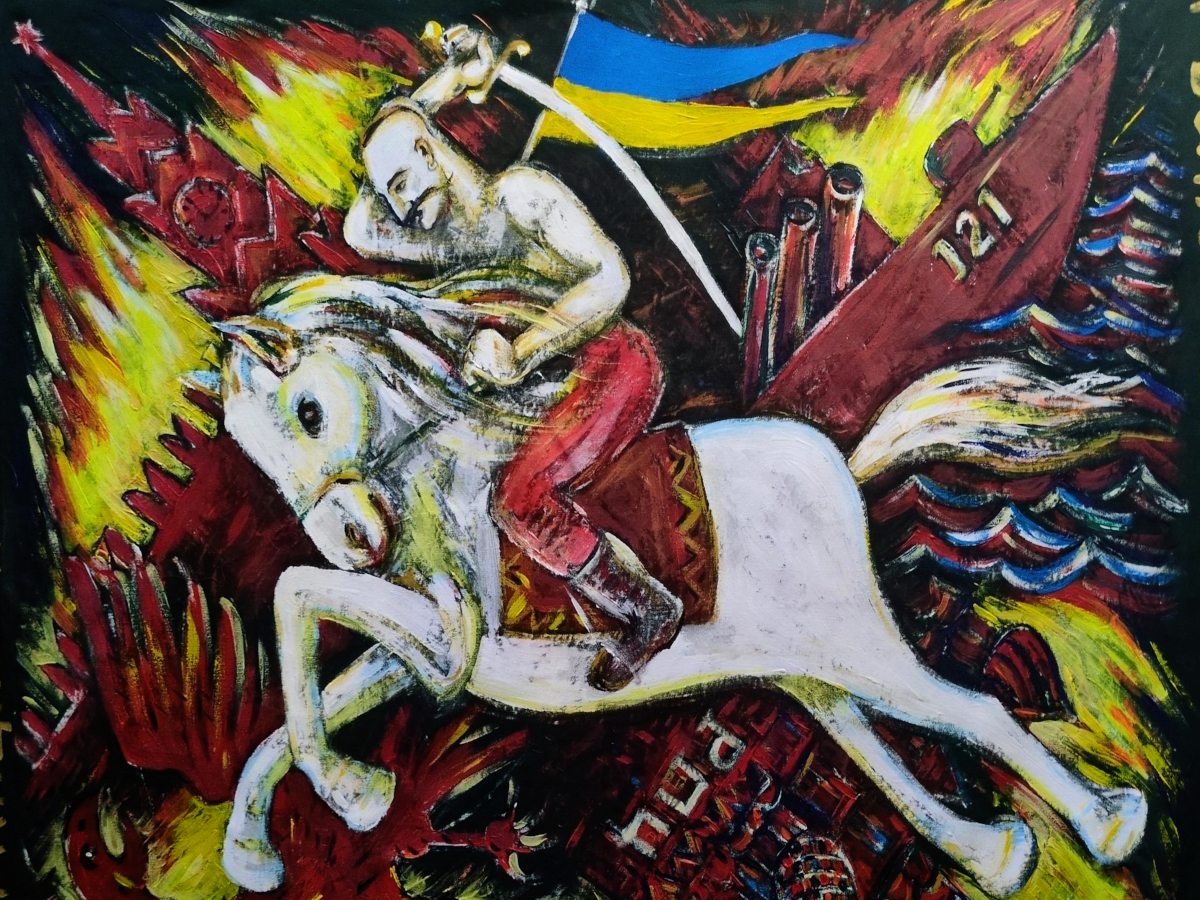

X : Avant la guerre, j’étais artiste, performeuse, musicienne. Je fais partie d’une communauté artistique d’Odessa… appelons-la la Windows Repairing Factory. Maintenant, je suis bénévole et je bosse sur un projet qui est… C’est dur à expliquer parce que je ne peux pas donner trop de détails – c’est la guerre, les infos sont précieuses et les Russes peuvent facilement les utiliser, si il arrivait qu’ils débarquent en sachant qu’on fabrique des trucs pour l’armée, ils nous tueraient sans pitié… Mais bon, en gros, on aide nos proches à survivre sur le front. Par exemple, on a organisé des concerts en solidarité avec les gens qui se défendent avec des drones FPV1, accompagnés par une discussion avec Solidarity Collectives2 sur ce qu’ils font actuellement, pourquoi il est nécessaire de collecter des fonds pour construire des drones et pourquoi notre seule option est de tuer des gens alors qu’on ne veut pas le faire… On est des musicien·nes, des artistes, on est des gens simples et on est assez intelligent·es pour savoir que tuer est mal, mais… C’est la seule chose qu’on peut faire pour l’instant.

LFC : C’est assez clair… Lorsque l’invasion à grande échelle a commencé, ça a été une surprise pour toi et tes proches ?

X : On ne croyait pas que ça pouvait arriver. Malgré qu’on ait grandi en apprenant des trucs post-soviétiques à l’école : en plus des maths et de la physique, on a eu une formation militaire. Pour les filles, c’était plutôt des trucs de secourisme, faire des bandages, soigner des jambes, des bras ou des têtes. On apprenait à monter et démonter une Kalachnikov et puis comment tirer avec. C’était une fois par semaine, pendant deux ans, en 10e et 11e années3. C’est une partie de l’enseignement hérité de la période soviétique, alors, pour moi c’était juste des trucs poussiéreux qu’on devait apprendre parce qu’on les apprenait depuis cent ans. La guerre était finie depuis des années… Je ne comprenais pas l’utilité de tout ça…

LFC : Tu peux nous parler un peu de cette Windows Repairing Factory, de ce que ça a initié et de ce que tu fais maintenant ?

X : C’est un chantier abandonné, c’est près du port d’Odessa. Il y a une plage là-bas, notre plage. Notre histoire là-bas a commencé en 2020. Avec notre communauté artistique, on payait un tout petit loyer parce que beaucoup de murs étaient cassés et qu’il n’y avait pas d’électricité. Donc on a tout fait nous-mêmes. Pour moi, c’était comme un conte de fées, une histoire sur la façon dont une communauté peut se développer dans un lieu abandonné. Métaphoriquement une communauté, je veux dire que tout le monde se connaît, mais sans forcément être ami·es, parce qu’on développe aussi nos carrières dans l’art. C’est que, par exemple, tu connais des gens dans un autre pays, ça te permet de partir en résidence, puis tu dis que tu as des ami·es en Ukraine et tu essayes de les faire venir aussi. C’est comme ça que beaucoup de choses se passent.

À cette période, le conflit avec la Russie était déjà vraiment intense, donc tout le monde était d’accord pour soutenir la résistance. Juste avant l’invasion, on bossait sur des projets artistiques qui commençaient à prendre de l’ampleur, à être connus. On avait des grands projets pour l’avenir. Et même si tout le monde pensait qu’une guerre était possible, personne n’imaginait vraiment qu’elle allait arriver. Mentalement, on n’était pas préparé·es.

Le port c’est une zone stratégique, alors, le lendemain de l’invasion à grande échelle4, notre bâtiment a été fermé. En tant que communauté, on a commencé à s’engager comme bénévoles, mais la situation était très difficile à comprendre et on ne savait pas bien comment nous y prendre. Pendant deux semaines, on ne pensait qu’à un ou deux jours en avance, on passait d’un lieu de bénévolat à un autre, on triait de la nourriture, des médicaments, des vêtements, comme du personnel humanitaire. Puis on a décidé de partir vers un endroit plus sûr, dans l’ouest du pays, pour sauver nos pratiques artistiques… On a ouvert une sorte de filiale de la Windows Repairing Factory dans un grand studio qu’on louait dans une ancienne usine. C’était une sorte d’atelier où on accueillait les artistes qui avaient besoin d’aide ou d’un abri. On vivait ensemble, on avait des outils, du matériel, et suffisamment de connaissances pour créer quelque chose, alors on a voulu collecter des fonds grâce à l’art pour les envoyer à l’armée. On a fini par être quinze personnes dans cent mètres carrés et c’était invivable. Après trois mois, on a demandé aux gens de partir et on a installé de nouvelles fenêtres, des étagères pour le matériel et les outils, des zones pour le travail du bois, du métal, l’électronique, et on a mis sur pied un véritable atelier.

Puis on a décroché une résidence artistique en Lituanie. C’était la première fois qu’on allait dans un endroit où on pouvait faire de l’art, où on était payé·es, où on pouvait travailler comme on l’entendait, avec des matériaux et le soutien d’un curateur. C’était très beau pour moi, c’était la première fois que je travaillais avec des pros, alors je me suis dit que je devrais peut-être me lancer là-dedans parce que tout le monde disait que j’étais douée et que je faisais bien les choses. C’était le début de la guerre et on espérait encore qu’elle se terminerait rapidement. Pour moi, notre armée était puissante et moderne alors que l’armée russe était nulle et que seuls des gens stupides y allaient. À un moment, les gens stupides disparaîtraient, ils mourraient tous, et des gens normaux avec un peu de cervelle tueraient Poutine et puis tout irait bien. Mais non.

Dans le même temps, un de mes amis est parti dans une petite ville qui avait été brièvement occupée par les soldats russes. Appelons le Y. Je l’ai rejoint, je crois que c’était à l’automne 2022. Pendant l’été, la ville avait été massivement bombardée avec des S-3005. En arrivant là-bas, j’ai vu de mes propres yeux ce qu’il s’était passé dans les territoires occupés par la Russie, les gens racontaient comment ils avaient survécu à ça, comment les Russes les avaient traités, comment ils avaient tué tant de personnes. La situation était difficile, la ville était détruite et il n’y avait pas beaucoup de gens qui voulaient rester y vivre. Les jeunes, d’après ce que je sais, partaient à l’armée ou pour Kyiv ou d’autres grandes villes. Parce qu’un homme dans une petite ville est vite repéré par l’armée et, au lieu de faire du bénévolat, il se retrouve vite aux mains de recruteurs 6 pas très malins…

Il y avait bien quelques organisations humanitaires, mais qui n’étaient pas très actives. On a quand même essayé, on a aidé à reconstruire des maisons. Le gouvernement pouvait apporter une aide, mais il fallait attendre trois ou cinq ans. C’est long. On a organisé des collectes de fonds, puis on a fourni de la nourriture, des matériaux de construction, de l’eau ou encore des groupes électrogènes dans les villages. Ce n’était pas grand-chose, mais c’était déjà ça. Là-bas, j’ai ramassé des débris de la guerre dans les villages où on aidait, des morceaux de bâtiments en ruines, d’armes, de roquettes… et on a fait des sculptures avec… On avait besoin de trouver un peu de beauté, même là-bas. Parfois ça aide.

Y, lui, il a mis en place un atelier d’assemblage de drones FPV et d’ailes volantes7. Ils les fabriquaient pour l’armée, c’était une proposition d’un ami qui était dans l’armée. Au début, je ne comprenais pas comment il avait réussi à en savoir autant là-dessus, comment il avait atterri dans une petite ville pour monter un projet d’ingénierie à partir de rien. À ce moment-là, je n’ai pas participé à l’atelier, c’était trop difficile de trouver sa place dans ce petit groupe d’ingénieurs fous qui n’avaient jamais fait ce qu’ils étaient en train de faire. Il n’y avait aucune structure et je ne pouvais rien apprendre. Mais en passant du temps avec Y. et des gens qui servaient dans l’armée, j’ai commencé à comprendre qu’il valait mieux faire quelque chose avant que les Russes n’arrivent chez moi, ou chez mes parents… Et que c’était possible. J’ai compris que je devais faire quelque chose de plus… percutant, parce que l’art c’est pas… Les gens qui perdent leur famille ou leur maison ne pouvaient rien faire avec l’art qu’on faisait, mais ils avaient besoin de notre aide maintenant.

Puis, la situation a changé. Beaucoup de gens sont partis au front, et du même coup, beaucoup plus de gens ont commencé à faire du bénévolat et des projets liés au domaine militaire. On a compris qu’on devait planifier les choses à plus long terme. Au début, on s’était concentrés sur la culture, sur des évènements et des expositions à l’étranger pour sensibiliser les gens à ce qu’il se passait en Ukraine. Après un an et demi, on a vu que ça ne marchait pas et, même si on n’avait vraiment pas envie de penser à la guerre ou aux armes, on a ouvert un autre atelier à Kyiv à l’automne 2023. Là-bas, j’ai vu que les gens se lançaient et que ce n’était pas si difficile. L’été d’avant, je participais à un projet artistique pour lequel j’ai commencé à fabriquer des trucs avec des Raspberry Pi. Après quelques projets de ce genre, j’ai compris que j’étais capable d’en faire plus… Nos ami·es qui sont à l’armée réparent des drones dans les tranchées alors que personne ne leur a appris à le faire. Si c’est faisable sous les tirs, pourquoi on ne pourrait pas le faire ici, dans un endroit calme ? Il suffit de se lancer, de faire des erreurs, de recommencer…

Maintenant, je bosse dans une usine où on fabrique des trucs pour l’armée. C’est comme un supermarché. Tu fabriques quelque chose, tu le mets sur le marché et, à un moment donné, quelqu’un l’achète. C’est… Je fais ça juste comme un boulot. Mais c’est super important parce que je n’ai pas de production artistique en ce moment, et ça me permet de gagner un peu d’argent… Je paie mon loyer, un peu de nourriture, mais, en général, je suis à l’atelier… Ça nous a pris beaucoup de temps pour créer cette structure et là-bas, on fait ce qu’on veut. Si quelqu’un nous demande d’imprimer quelque chose sur une imprimante 3D, on peut le faire. Si quelqu’un a besoin d’aide pour une question spécifique et n’a pas le temps de s’en occuper, on peut prendre le temps d’essayer de comprendre comment faire, ou chercher quelqu’un qui peut le faire. Notre manière de travailler c’est un peu du P2P8.

On a des channels sur Telegram où les gens postent les besoins de leurs ami·es ou de membres de leur famille qui sont engagés. Nous, on s’organise surtout autour de notre communauté artistique, parce qu’on vient de là et que ce sont les gens qu’on connaît dans la vie de tous les jours. Donc, quand quelqu’un commence une collecte de fonds, le timing est super important, on partage le montant entre plusieurs personnes qui collectent l’argent elles-mêmes, sur les réseaux sociaux, en vendant leurs œuvres, ou avec des loteries où les gens peuvent acheter un ticket pour gagner une œuvre d’art. La plupart du temps, on communique, on collecte l’argent et on paie les personnes qui fabriquent les drones pour qu’elles puissent les envoyer au front. C’est super simple. N’importe qui sur le front demande à ses potes quand il a besoin de quelque chose. Si c’est 20 drones, le réseau essaie de les trouver et de lui envoyer par la poste9.

Au début, peu de gens avaient des connaissances dans le domaine, mais ils ont commencé à se renseigner sur les composants pour comprendre comment tout ça fonctionnait et pouvoir construire des systèmes. À un moment donné, on s’est rendu compte que, sans connaissances pratiques, on ne pouvait pas aider nos proches, alors on a commencé à apprendre. Il suffit de taper « Comment construire un FPV » sur YouTube, tu trouves des milliers de vidéos, tu t’abonnes à une tonne de chaînes d’ingénieurs qui expliquent comment faire ceci ou cela. Avec le temps, on te demande des trucs plus compliqués, alors tu creuses de plus en plus… À un moment donné, quelqu’un a beaucoup de connaissances, et tout le monde commence à savoir que ce type peut fabriquer tel ou tel composant, alors… tu l’appelles aussi. Et dans certains cas, les gens ont même créé comme des petites usines pour fabriquer un truc spécifique, ils l’inventent et puis le produisent.

Dans tout ce réseau, tu finis par savoir à qui tu peux demander des conseils sur la façon de construire les choses qui t’intéressent, parce que chaque groupe travaille sur ses propres détails et qu’il n’y a pas de plan général. Ce qui est développé est très personnalisé parce qu’il faut savoir ce dont les soldats ont besoin sur le terrain. Bien sûr, eux ne demandent pas à n’importe qui, parce qu’ils doivent faire confiance aux personnes à qui ils s’adressent. Et puis il y a des secrets…

LFC : Comment choisissez-vous qui vous soutenez ?

X : On fait ce qu’on peut pour notre communauté, nos ami·es, nos proches, qui servent dans l’armée, dans n’importe quelle brigade. Tant qu’il y a suffisamment de confiance pour se parler librement et que ça leur permet de partager leurs besoins précis. On soutient les gens parce qu’ils sont là et qu’ils nous aident à survivre en donnant leur vie pour que nous on puisse continuer la nôtre. En gros, je pense qu’à un moment donné, c’est clair : tu comprends que ta vie peut s’arrêter et que tu ne veux pas que tes potes se fassent tuer, donc tu dois faire quelque chose.

Et… n’importe qui peut devenir soldat. À tout moment. Maintenant, le gouvernement recrute tout le monde. Même les personnes handicapées, si elles peuvent encore faire quelque chose, elles sont recrutées. Ils ne regardent pas vos connaissances, parfois ils vous placent simplement là où ils veulent, là où ils ont besoin de monde. Et ça n’a rien à voir avec ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, vous apprendrez sur le terrain. Certains comprennent très vite ce qu’ils peuvent faire, alors que d’autres ont besoin de plus de temps ou veulent apprendre des techniques particulières, comme le pilotage.

Mes ami·es sont très proches du mouvement militaire, mais pas dans les bataillons du gouvernement parce qu’il y a aussi des brigades sympas où, par exemple, tu peux dire que tu veux être programmeur et ils feront de toi un programmeur. Avec quelques relations, c’est possible de trouver un bon poste. Même pour quelqu’un qui est pris dans la rue, parce qu’il a plus de 25 ans, s’il a des relations avec le bataillon, c’est possible de faire une demande au centre de recrutement pour passer des recruteurs stupides aux recruteurs normaux. Mais il faut faire partie du mouvement10, savoir où et à qui parler et surtout être motivé·e.

Beaucoup de nos potes vont vers la Troisième Brigade d’Assaut11. C’est moderne et cool12. Et on sait par eux qu’il est facile de postuler là-bas, qu’ils traitent bien leurs soldats et leur donnent l’opportunité de travailler avec leur tête, pas seulement avec leurs bras.

LFC : Donc, tu n’as plus le temps de faire de l’art en ce moment ?

X : Je ne veux pas. C’est plutôt… Mais il y a ce projet sur la mémoire, avec lequel on continue à faire des ateliers et à participer à des expos, ce n’est pas un projet nouveau, c’est un truc en cours et on doit juste le réactiver un peu à chaque fois. Je ne produis pas de nouvelles œuvres, sauf de la musique. Parfois, on me propose un concert ou une bande originale, alors je dois juste… Mais… Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu un bombardement vraiment lourd et c’était le moment où je devais faire un morceau, et je devais vraiment le faire parce que, pendant la journée je bosse, puis je suis à l’atelier, puis je dors. Donc, cette nuit-là, je voulais le faire. C’était… merde. Je voulais entendre le son, mais je n’entendais rien à cause des explosions autour de moi, et c’était le seul moment où je pouvais… Alors, quand il y avait cinq minutes sans drone… Un peu de musique. Nouvelle attaque. Sous la table. Je m’assois là. J’attends… OK, je recommence cinq minutes. Etc…

On s’habitue à ne pas dormir de la nuit et à aller travailler le matin. C’est dur, mais on n’a pas d’autre choix. En ce moment, il y a des bombardements toutes les nuits. Cette nuit, ça a duré quatre heures. On a juste entendu plein d’explosions. Près de nous, et d’autres un peu plus loin. Personne ne sait ce qu’il se passe, alors on reste assis dans… un abri anti-bombes, ou, dans mon cas, dans le couloir de notre appart. Je suis en sécurité dans mon appart et je ne veux pas en partir, devoir prendre toutes mes affaires… C’est fatigant… Donc, je dors juste dans le couloir. Je ne dors pas, mais… Ce n’est pas bien de faire ça. Mais bon. On a décidé que c’était un peu mieux… Et bien sûr, s’il y avait des milliers de roquettes sur Kyiv, on irait dans les abris.

Récemment, on a fait un voyage dans l’ouest du pays parce qu’on y a vécu quelques années quand l’invasion a commencé. Donc, il y a deux semaines, on y est retourné·es et c’était super pour moi de voir à quel point les gens sont détendu·es, comment les jeunes profitent de la vie, sortent avec des filles, avec des garçons, boivent de la bière… Ça a été un petit choc et puis… Bien sûr, Kyiv n’est pas non plus si proche de la ligne de front… À la fin de l’hiver dernier, je suis allé à Kharkiv et c’était beaucoup plus dangereux. Il y a plus de bombardements, donc les gens sont moins nombreux dans les rues, il y a bien plus de bâtiments détruits et les gens ont l’air plus mal en point qu’à Kyiv, ils sont fatigués et ça se voit dans leurs yeux, sur leurs vêtements.

La façon dont les gens sont touchés dépend beaucoup de leur proximité avec les évènements militaires, s’ils ont perdu quelqu’un, leur maison… Comme cet homme dont je ne me souviens plus du nom, mais il a perdu sa femme, deux fois. Certaines personnes sont plus traumatisées que d’autres, c’est juste une réalité sur laquelle on n’a pas de prises et c’est bien que certains aient l’esprit plus libre, plus éloigné de la ligne de front. Comme ça certains soldats peuvent voir à quel point la vie peut être cool et penser qu’ils ont fait du bon boulot pour que les gens puissent continuer à vivre. Bien sûr d’autres soldats sont totalement traumatisé·es.

LFC : Avez-vous des discussions, au sein de l’atelier ou avec votre communauté, sur ce qu’il adviendrait de votre organisation, de vos nouvelles compétences ou de la manière dont vous transformeriez vos activités si la guerre cessait ?

X : On ne pense pas que cette guerre va s’arrêter. Ça ne fait qu’empirer. Je ne sais pas, il y aura peut-être des négociations, mais je n’y crois pas. Et je pense que… Par exemple, si une partie de notre communauté quitte le pays à un moment donné, ce sera très grave, ça détruira le pays. Mais parfois, j’aimerais que mes ami·es partent et fassent leur métier à l’étranger, pour continuer à parler de ce qui se passe, de qui on est, avoir plus de discussions politiques, j’imagine. Parce qu’avant la guerre totale… C’était un collectif sympa, on faisait des projets écologiques super intéressants, on parlait toujours de la vie, de questions sociales. Maintenant, tout tourne autour de notre situation, de la militarisation, tout ça… Notre histoire ukrainienne… L’armée… Et je ne peux penser à rien d’autre. C’est pour ça que j’ai arrêté mon activité artistique, parce que les gens en ont marre, et à l’étranger, c’est super dur d’en parler.

J’ai essayé de vivre mes émotions, il y en a beaucoup et c’est impossible d’avoir l’énergie de les gérer. Quand il y a eu ces gros bombardements à Kyiv, j’étais très en colère, mais je me suis focalisée sur le travail… Il y a encore plus de bombardements maintenant, c’est encore plus dur et ça me met en colère. Je pense que les gens sont de plus en plus fatigués, bien sûr, mais j’ai l’impression qu’ils ne veulent pas perdre et qu’ils ont encore beaucoup de force. Et évidemment, sans l’aide des États-Unis, c’est très difficile, mais on est en première ligne. On perd beaucoup d’ami·es et plus on en perd, plus on est en colère, donc aujourd’hui, on n’est ni optimistes ni pessimistes, on fait juste notre boulot et on essaie de se soutenir, nous-mêmes et nos proches. Et on ira jusqu’au bout, bien sûr. Il n’y a pas vraiment de place pour les émotions, ou seulement pour savoir comment se maintenir dans une humeur un peu meilleure. Tout va très mal, mais on ne peut pas… Je ne sais pas, je ne peux pas être émotive, je ne peux qu’être forte.

-

Sur la typologie des drones, voir « Des drones antifascistes tchèques sur le front ukrainien ». ↩︎

-

Jusqu’en 1991 : Sous l’URSS, dans toutes les écoles secondaires, il y avait un cours appelé « Начальная военная подготовка » (Formation militaire initiale). Tous les garçons (et parfois les filles) en dernière année de lycée suivaient cette matière, qui comprenait des exercices de drill, de maniement théorique de l’AK-47, l’apprentissage de la topographie militaire, les premiers secours, etc. 1991-2000 : Après avoir gagné son indépendance, l’Ukraine garde cette matière, mais la rebaptise « Захист Вітчизни » (« Défense de la Patrie »). Le contenu est ajusté : moins d’accent sur l’idéologie soviétique, plus sur la protection civile, les bases constitutionnelles de l’État ukrainien, la médecine et une partie militaire. Dans le milieu des années 1990, le ministère de l’Éducation ukrainien intègre officiellement « Захист Вітчизни » dans les programmes scolaires pour les classes 10-11 (équivalent du lycée supérieur). C’est obligatoire pour les garçons, optionnel ou adapté (médecine/protection civile) pour les filles. 2000-2010 : Le ministère de l’Éducation publie des programmes scolaires avec « Захист Вітчизни » pour les classes 10-11. On peut retrouver ces programmes sur la plateforme des universités, ici, ici, ici ou encore ici. 2014-2015 : Depuis la guerre du Donbass, ce cours est devenu plus important. Il est obligatoire pour les garçons et adapté pour les filles, toujours pour les classes 10-11, et dure une heure et demie par semaine. Il se termine par une phase où les cours se passent sur le terrain avec des unités militaires et en uniforme. Pendant ces cours, les relations entre les élèves et les profs sont basées sur les exigences du statut des Forces armées ukrainiennes. (osvita.ua) 2020-2025 : Le cours change de nom et devient « Захист України » (« Défense de l’Ukraine »), pour se détacher de la terminologie soviétique et moderniser le contenu. Le programme se modernise et en 2025, le cours est désormais de 2 heures obligatoires par semaine et est obligatoire pour les filles comme pour les garçons. On y enseigne l’importance des nouvelles technologies et les premiers secours. Des vétérans peuvent désormais intervenir dans les cours. Les programmes sont développés avec le ministère de la Défense et, en 2024, l’État a investi 1,74 million de hryvnias dans la modernisation des infrastructures de formation. (osvita.ua, news. online.ua, kyivindependent.com) ↩︎

-

Pour les Ukrainien·nes, l’invasion commence en 2014 avec l’occupation de la Crimée. Le terme invasion à grande échelle (full-scale invasion), lui, fait référence aux évènements à partir de 2022. ↩︎

-

Le S-300 est un système soviétique de missiles anti-aérien porté sur camion datant des années 80 et dont un grand nombre de versions ont été produites. À l’origine il s’agit d’un lanceur de missiles sol-air, mais qui a parfois été utilisé en Ukraine comme missile sol-sol dans le but probable de réduire les coûts de la stratégie d’attrition de l’armée russe . En effet la grande quantité de S-300 dans l’arsenal russe permet d’économiser des armes sol-sol plus modernes tout en maintenant un rythme de frappes soutenu. Certains articles de revues spécialisées ont soutenu qu’il pouvait s’agir d’une preuve de la fatigue de l’industrie militaire russe., Son usage comme missile balistique a été considéré comme imprécis et peu efficace par les analystes militaires. « L’hypothèse avancée par certains experts d’une utilisation visant avant à saturer les défenses et épuiser le stock d’intercepteurs est également à envisager, ce qui traduirait là encore une utilisation ad hoc. La multiplication des drones iraniens, qui participent grandement à la saturation des défenses, ne permet cependant pas de discerner si les S-300 sont utilisés dans cette optique. » ↩︎

-

La TCK (Territorial Recruitment and Social Support, ou ТЦК) est le service qui se charge du recrutement pour l’armée ukrainienne. Il est notamment chargé de contrôler et emmener de force dans les centres de recrutement, les hommes de plus de 25 ans qu’ils soupçonnent de se soustraire à leurs obligations militaires. L’Ukraine a connu une vague de désertions pendant l’invasion russe. Depuis le début de la guerre en 2022, quelque 224 000 cas de désertion ont été enregistrés, bien que le nombre réel soit probablement bien plus élevé. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’armée recrute jusqu’à 30 000 nouveaux soldats chaque mois, ce qui équivaut aux pertes mensuelles estimées en termes de morts, de blessures, de captures et de désertions. Au printemps 2024, l’âge de la mobilisation obligatoire en Ukraine a été abaissé de 27 à 25 ans et, fin octobre, l’Ukraine a annoncé vouloir mobiliser 160 000 nouveaux soldats. Par ailleurs, le gouvernement a tenté d’enrayer la vague de désertion, aussi, grâce à une loi leur accordant l’amnistie s’ils reviennent de leur plein gré dans l’armée. Environ 29 000 déserteurs ont réintégré les forces ukrainiennes entre le 29 novembre 2024 et août 2025.

Alors que l’engouement pour l’engagement n’est plus aussi fort qu’au début de l’invasion à grande échelle, les pratiques de la TCK sont contestées au sein de la population ukrainienne et de nombreuses vidéos circulent attestant de pratiques violentes de la part de la TCK, mais aussi de résistances de la population à certaines arrestations. Aussi, de nombreuses personnes tentent d’éviter ces contrôles en se cachant chez elles, en minimisant leurs déplacements et en évitant les lieux dans lesquels les contrôles sont les plus fréquents. ↩︎

-

Drones ayant la forme de petits avions sans fuselage et pouvant planer sur de longues distances. Les innovations dans le domaine des drones rendent difficile d’avoir des données sur les distances parcourues, néanmoins, les quadcopters parcourent en général au maximum une dizaine ou une quinzaine de kilomètres quand les ailes volantes atteignent entre 50 et 100 kilomètres. Ils permettent de faire de la surveillance ou de frapper des cibles plus loin que ce que permettent les quadcopters tout en transportant des charges plus lourdes. ↩︎

-

Le peer to peer est un système d’échange de données sur internet, de pair-à-pair. Depuis 2014 et à fortiori depuis 2022, l’Ukraine a vu les effets d’une corruption et d’une désorganisation endémique de ses forces armées auxquelles a pallié un engagement populaire fort de soutien aux soldats engagé·es sur les lignes de front, dans les brigades de l’armée régulière et celles qui n’y étaient pas rattachées. Une des raisons de l’échec des troupes russes à accomplir le plan d’invasion en février 2022 est cet engagement bénévole massif. Avec le temps certaines initiatives se sont structurées et des groupes se sont professionnalisés dans divers champs. Celui de la production de drones est le plus visible, mais un grand nombre de start-ups se sont créées, proposant du matériel qui permet aux soldats de se procurer l’équipement non fourni par l’armée. Cette dynamique est structurante pour la défense ukrainienne. Aussi, en 2023, le gouvernement met en place une plateforme nommée Brave1 dont l’objectif est de rassembler les projets de défense créés par des individus ou des start-ups afin de les rendre disponibles pour les soldats sur le front, de rendre visibles des projets d’innovations et de financer ceux qui trouvent leur utilité. La plateforme, accessible uniquement aux militaires, inclut un système de points que les brigades rattachées à l’armée régulière accumulent en fonction des pertes qu’elles infligent à l’ennemi. Ces points leur permettent ensuite d’acheter du matériel sur la plateforme. Le ministère de la transformation numérique qui a mis en place cette initiative tente par là d’assouplir la rigidité de l’armée héritée de l’époque soviétique. Pour son directeur, la plateforme « encourage une saine compétition entre les unités de dronistes et pousse les entreprises à produire les meilleures armes possibles ». Il s’agirait à ce jour de la seule armée au monde ayant décentralisé une partie importante de ses fournitures en armement et mis en place un système de compétition entre unités. Du côté du monde civil, le même type d’outils se développe afin de faciliter la production de drone à destination des soldats, notamment via la plateforme Social-Drone qui met en place un système permettant à des civils d’accéder à de la documentation nécessaire à la fabrication, puis, une fois construit, de les envoyer directement aux soldats. Il existe aussi le site swarm.army qui liste et trie des boutiques sur Ali-express qui fournissent le matériel nécessaire. ↩︎

-

Dès le début de l’invasion à grande échelle, la poste ukrainienne, Ukrposhta, s’est avérée être un moyen logistique essentiel pour la population vivant proche des lignes de front, car il s’agit des derniers représentants de l’État à maintenir le lien dans des régions qui se vident. L’entreprise publique s’est notamment organisée clandestinement pour continuer à verser les pensions de retraite dans les territoires occupés. Il s’agissait d’un des premiers services à revenir sur les territoires occupés et le seul en mesure de remettre en circulation la hryvnia pour chasser le rouble. Avec le temps, l’importance des services postaux s’est accrue, notamment pour assurer le lien logistique avec les soldats sur le front, et le transport de matériel humanitaire a peu à peu fait place au transport de matériel militaire. Nova Poshta, le concurrent privé de Ukrposhta, a alors connu un essor de ses activités en temps de guerre. Elle est massivement utilisée pour envoyer des colis en direction du front. De la nourriture ou tout type de matériel comme des drones. Chaque soldat sur le front peut, grâce à un programme conjoint avec l’État ukrainien (Plusy), envoyer ou recevoir trois colis de 30 kg chacun pour 1 hryvnia. Signe de l’importance logistique de Nova Poshta pour une armée ukrainienne qui doit en partie sa survie au soutien qui lui est apporté par la population, les locaux et convois de l’entreprise ont été frappés à plusieurs reprises par des missiles russes. Si la croissance rapide de Nova Poshta lui a permis d’ouvrir des bureaux dans différents pays du monde, principalement en Europe centrale et de l’est, afin que la diaspora ukrainienne puisse envoyer des colis jusqu’en Ukraine, Ukrposhta n’a pas disparu, au contraire, sa capacité à fournir des services bancaires ou à acheminer les prestations sociales jusqu’aux régions privées d’électricité par les combats, lui a permis d’ouvrir Ukrposhta.bank, grâce à une autorisation de la Rada en juillet 2025. Par ailleurs la croissance rapide de Nova Poshta semblerait masquer le fait que l’entreprise se positionne d’abord vers les grandes villes et les localités importantes et rentables, laissant à Ukrposhta la gestion des villages isolés. ↩︎

-

Entendu comme le mouvement de celles et ceux qui s’organisent pour soutenir les soldats qui vont combattre sur le front. ↩︎

-

cf. note n° 31 dans « Des drones antifascistes tchèques sur le front ukrainien » ↩︎

-

Plusieurs des brigades créées en dehors de l’armée régulière entre 2014 et 2022 et qui y sont pour certaines (comme la Troisième) aujourd’hui rattachées, ont fortement intégré le processus de libéralisation en cours dans la défense ukrainienne. Ne bénéficiant à l’origine pas du matériel et des financements de l’armée régulière, elles ont dû s’adapter et créer leurs propres structures financières, appuyées sur des fortunes personnelles, comme la Khartia brigade ou sur leur aura acquise dans la défense de l’Ukraine à partir de 2014 comme la Troisième brigade. Aujourd’hui, c’est via des campagnes de levées de fonds et des évènements de soutien organisés par la société civile que ces brigades assurent une partie de leur financement. A l’exemple de soirées dont les bénéfices sont reversés à des organisations militaires parfois nationalistes, parfois queers ou LGBT dans lesquelles les militaires entrent gratuitement, ces brigades aux racines ultra-nationalistes sont de fait perçues comme cool par la jeunesse ukrainienne. Leurs campagnes de communication sont graphiquement très efficaces et très présentes dans l’espace public, elles produisent de nombreux produits dérivés. L’image très mauvaise dont pâtit l’armée régulière, dont l’héritage de corruption et de lourdeur soviétique est souvent moqué, est probablement aussi en partie responsable de la bonne réputation dont jouissent ces brigades qui font office de renouveau. ↩︎