Les extrêmes droites, en tout temps et tous lieux, ont en commun - outre le fait de se fondre dans le libéralisme - de souffler sur les braises des colères populaires et de les réorienter contre un imaginaire «ennemi de l’intérieur» - vieille rhétorique complotiste autoritaire inspirée du fascisme et de l’anticommunisme. Elles ont trouvé les parfaits boucs émissaires, ennemis intérieurs et extérieurs de «la patrie», les deux étant bien évidemment liés et travaillant de concert. Ce sont - entre autres - les «étrangers», les «migrants», les «exilé.es».

Ces dernières décennies sont marquées par une montée de ces extrêmes droites, que ce soit à l’échelle nationale, européenne ou internationale leur rhétorique, débordant allègrement le cadre de leurs partis politiques, inonde les sphères médiatiques et politiques. On entend chaque jour des discours de plus en plus stigmatisants et criminalisants envers les personnes exilé.es et l’«immigration», construite comme un problème sécuritaire qui serait une menace pour l’Europe. Pour y faire face, les «politiques migratoires» se durcissent. En France comme en Europe, les lois et le pacte asile et migration, adoptés fin 2023 et début 2024, sont basés sur une approche répressive et sécuritaire au service des expulsions et font prévaloir la protection des frontières sur la protection des exilé.es. La logique de l’arrestation, de l’enfermement, du tri et de l’exclusion - logique qui de fait criminalise les exilé.es ou les présente comme criminels - tend à se généraliser et le gouvernement français souhaite rétablir le délit de séjour irrégulier qui rend passible d’une amende ou d’une peine de prison le fait de se trouver sur le territoire français sans autorisation légale. À l’échelle européenne, les hotspots1 sont présentés comme la solution pour palier à l’ «immigration» et l’UE conditionne les demandes d’adhésion de nouveaux pays à l’union à des accords passés avec Frontex2.

Dans ce contexte et face à ce que nous considérons comme des politiques cyniques et mortifères, nous - un collectif solidaire des exilé.es - luttons pour la liberté de mouvements et d’installation. Nous sommes particulièrement investi.es à la frontière franco-italienne où nous agissons pour réduire les risques que ces personnes encourent dans leur périple, pour leur fournir un accueil décent une fois arrivées en France et pour les aider dans la suite de leur voyage à travers l’hexagone.

Nous avons rencontré des personnes passées par la Turquie, la Libye ou la Tunisie. Qui ont emprunté la route des Balkans ou ont traversé la Méditerranée. Iels ont emprunté des chemins toujours plus dangereux, livrées à de véritables chasses à l’homme par les militaires et les polices aux frontières. Nous avons été témoins à de nombreuses reprises de maltraitances, d’humiliations, de séparations de familles, d’actes ou de propos racistes de la part des forces de l’ordre. Mais les personnes rencontrées qui nous parlaient souvent des différentes frontières qu’elles ont traversées nous assuraient d’une chose : la frontière franco-italienne, malgré la violence qui s’y joue, n’a «rien à voir» avec les frontières extérieures de l’Europe - frontières où iels ont connu les camps et la torture, les tirs à balles réelles, les décès d’ami.es ou de membres de leur famille.

Nous avons alors voulu nous rendre à ces frontières extérieures pour observer les réalités qui leurs sont propres, pour faire du lien avec les acteur.ices locaux, pour enrichir nos pratiques et prêter main forte. Pour soutenir celles et ceux qui, dans leurs luttes quotidiennes, subissent de plein fouet la répression des États et de Frontex.

En 2023, nous avons rencontré des camarades polonais.es qui nous ont parlé de la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et du drame des personnes exilé.e.s qui tentent le passage pour l’Union européenne. Nous nous sommes souvenu.es qu’en novembre 2021, les médias français diffusèrent les images de milliers d’exilé.e.s, dont de nombreuses familles, attendant dans le froid et la boue à la frontière biélorusse dans des camps de fortune en face du poste frontière polonais de Kuznica, pris en tenaille entre des militaires surarmés et des lignes de barbelés concertinas. Cet épisode fût massivement médiatisé et les images diffusées véhiculèrent et alimentèrent l’idée d’une horde de migrants massée aux portes de l’Europe, faisant pression pour y rentrer. La presse s’est contentée de ces images spectaculaires. Et depuis Kuznica ? Quasiment plus rien, alors que la situation des exilé.es ne cessera d’empirer.

Nous avons alors pris des contacts sur place et avons décidé de nous y rendre au printemps 2024 afin d’aider et de témoigner d’une tragédie en cours sur le sol européen et sciemment occultée.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À LA FRONTIÈRE POLOGNE/BIÉLORUSSIE

Depuis 2021, le nombre d’exilé.es cherchant à entrer en Europe via la Pologne depuis la Biélorussie a considérablement augmenté. Ce changement n’est pas fortuit, mais résulte d’enjeux géopolitiques. En 2020, suite à la réélection frauduleuse du dictateur biélorusse Loukachenko au pouvoir depuis 1994, un grand mouvement de contestation éclate en Biélorussie. Suite à la répression violente à l’encontre des opposants et la violation récurrente des droits de l’homme - arrestations massives, tortures et disparitions - l’Union européenne a adopté des sanctions économiques à l’encontre du pays.

En représailles, la Biélorussie, alliée de la Russie (elle-même sous le coup de sanctions européennes, notamment depuis son invasion de la Crimée), cherche à exercer une «pression migratoire» sur l’UE en délivrant massivement des visas touristiques à des personnes venant majoritairement des pays de la corne de l’Afrique (Éthiopie, Érythrée, Somalie…) ou du Moyen-Orient (Syrie, Yémen, Afghanistan…) et en forçant leur tentative d’entrer dans l’Union européenne via les frontières polonaise, lettone ou lituanienne. Les dirigeants polonais parlent alors de ces actions comme faisant partie d’une guerre hybride menée par le gouvernement Biélorusse et le Kremlin, c’est-à-dire d’une stratégie militaire qui combine des actions de guerre conventionnelle et d’autres dites de guerre irrégulière (propagande, désinformation, terrorisme, attaques informatiques, pression migratoire…). Les personnes exilées seraient utilisées comme «arme démographique» dans le rapport de force qui oppose les deux pays et l’Union européenne. Elles seraient, d’après les médias polonais et européens, partie prenante d’une guerre hybride à l’encontre du flanc oriental de l’Europe et de l’OTAN, orchestrée pour servir l’agenda politique du Kremlin.

En réaction le parti d’extrême droite PiS («Droit et Justice») au pouvoir en Pologne depuis 2015, a déclaré l’état d’urgence et a militarisé sa frontière : des milliers de soldats, policiers et gardes frontières sont mobilisés et, en septembre 2021, la première zone d’exclusion est mise en place. Il s’agit d’une bande exclusivement militaire, inaccessible pour la presse, les ONG et les non-résident.es en général et large de deux à vingt kilomètres et qui court tout le long de la frontière. À l’intérieur de ce périmètre, il est impossible de témoigner de ce qu’il s’y passe, de fournir une aide humanitaire ou de surveiller les agissements de forces de l’ordre. Les organisations internationales sont incapables d’agir et seules des initiatives populaires ont eu lieu pour venir en aide aux exilé.es perdu.es et blessé.es. C’est une véritable zone de non-droit où les militaires ont carte blanche : les violences et exactions sont très nombreuses, le refus de la protection juridique et les pushback3 systématiques (la loi ayant été modifiée à cette même période afin de les légaliser). Les personnes qui tentent la traversée de la frontière sont alors extrêmement isolées, exposées aux violences répétées de la part des autorités, dans des conditions environnementales très difficiles, sans accès aux soins, à de la nourriture ou à de l’eau. De nombreuses personnes sont mortes dans la forêt durant cette période.

La zone d’exclusion est levée le 1^er^ juillet 2022, mois où la Pologne termine la construction d’un mur de métal et de barbelés haut de 5,5m qui court le long des 186km de frontière4. Un nouveau mur de barbelés sera ajouté côté polonais à l’été 2023.

L’Ukraine

La manière dont la Pologne ferme sa frontière et considère les exilé.es n’est pas exceptionnelle et suit, malheureusement, la plupart des directions politiques prises par l’UE. Mais l’histoire récente a mis en lumière le fondement raciste de ces politiques.

En février 2022, alors que la zone d’exclusion est encore effective, la Russie envahit certains territoires ukrainiens. Beaucoup de personnes cherchent alors à fuir l’Ukraine, notamment par l’un des pays voisins, la Pologne. L’Union européenne et le gouvernement polonais ont immédiatement mobilisé des fonds et pris des dispositions pour l’accueil et le soutien des réfugiés ukrainiens en accordant très facilement, par exemple, des statuts de protection temporaire et la possibilité de voyager sans visa au sein de l’UE. La Pologne a accueilli plus de 5 millions d’ukrainien.nes, et les actions de solidarité à travers le pays ont été largement applaudies et glorifiées.

À cette solidarité encouragée avec les ukrainien.nes fait face, au même moment et à quelques kilomètres plus au nord, l’inhospitalité et le rejet envers les exilé.es arrivant de Biélorussie. Cette différence de traitement - ou ce traitement préférentiel à l’égard des ukrainien.nes - exacerbe la discrimination dont sont victimes les réfugié.es racisé.es. L’État polonais et les médias s’en justifient en expliquant qu’«il existe une différence fondamentale entre ces deux situations. Le soutien aux citoyens ukrainiens reflète un mouvement démocratique et une aide fraternelle en temps de guerre, tandis qu’une vague massive de migration illégale en provenance de Biélorussie est un plan orchestré pour servir l’agenda politique du Kremlin»5.

L’accueil massif d’un côté et la répression et les refoulements de l’autre reflètent cette division entre réfugié.es «méritant.es» et les autres, «indignes» d’une réelle prise en charge et d’un soutien. Les méritant.es étant des personnes blanches et européennes. Les autres étant les personnes racisées, les minorités culturelles ou de genre6.

L’élection de Tusk

Lors des élections parlementaires à la fin de l’année 2023, l’opposition remporte le scrutin face au PIS, au pouvoir depuis 8 ans. Donald Tusk, chef de file de la coalition pro-européenne et libérale, devient Premier ministre du gouvernement polonais. Ces élections alimentent un grand espoir de changement dans la société polonaise, notamment pour les personnes qui s’impliquent à la frontière biélorusse et en solidarité avec les personnes exilées. Mais dès le 13 décembre, jour de son investiture, il annonce que la frontière polono-biélorusse sera « étanche*». Il argumente que “cela peut être fait de manière vraiment efficace et en même temps dans le respect des autres*».

C’est dans ce contexte que nous décidons d’aller à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les militants sur place nous disent qu’iels n’accueillent pas plus de 2 personnes non polonaises par base, car il est nécessaire qu’au moins une personne soit polonaise dans les équipes d’action, pour des raisons de répression, de connaissance de la langue et des procédures judiciaires et administratives.

Nous partons donc à deux, en mai 2024.

ARRIVÉE À HAJNÓWKA

Après 3 jours de route, le vendredi 24 mai, nous arrivons en Podlasie à Hajnówka, petite ville rurale d’une vingtaine de milliers d’habitant.es à l’extrême nord-est de la Pologne. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la Biélorussie. Au nord la Lituanie et l’enclave russe de Kaliningrad et au sud, l’Ukraine.

La ville est bordée à l’Est par l’immense forêt transnationale de Bialowieza - l’une des dernières forêts primaires d’Europe, patrimoine mondial de l’UNESCO. À l’ouest et à perte de vue s’étend une plaine agricole céréalière. C’est le printemps, les cigognes élèvent leurs petits aux nids, la fenaison a débuté et les tracteurs surannés travaillent aux champs. Le temps est déjà estival, orageux et lourd.

On nous communique les points GPS de «la base» où nous passerons les deux prochaines semaines. Nous trouvons enfin l’adresse, cachons la voiture derrière un bosquet au fond du jardin - discrétion oblige, car la répression est grande envers les activistes - et sommes accueillis par deux militants. Ils sont cinq à la base en ce moment et les trois autres sont parti.es «en forêt», car c’est l’endroit, nous le comprenons rapidement, où les exilé.es tentent la traversée de la frontière. Aller en forêt pour porter assistance aux personnes perdues, pour leur apporter un soutien matériel primaire (eau, nourriture, habits secs), pour prodiguer les gestes de premiers soins et, si possible leur fournir les papiers officiels pour effectuer une demande d’asile.

La forêt de Bialowieza n’est pas que cet endroit magnifique prisé des touristes, ou ce lieu à la faune et à la végétation foisonnante, sanctuaire des biologistes. C’est aussi, pour les personnes exilées, cet espace de frontière hostile et dangereux où il faut simultanément se cacher et fuir, dormir en étant sur ses gardes, retrouver son chemin et éviter les militaires ou les marais. S’organiser pour aller «en forêt», se préparer pour aller «en forêt», «être en forêt», «revenir de forêt», etc., deviendra bientôt tout ce à partir de quoi nous organiserons notre quotidien. Ce qui imposera un mode opératoire particulier, une certaine hygiène de vie, une logistique et une préparation journalière. Ce sont ces deux mots - nous le découvrirons vite - qui rythment la vie de la base, épuisent les corps et les esprits, monopolisent l’attention et orientent les discussions.

Nous n’allons pas en forêt lors de notre premier week-end - ou seulement pour se balader en tant que «touristes» - et nous occupons ces deux premiers jours à repérer les lieux et prendre le pouls de la région.

Nous ne nous étions pas attendu.es à voir une présence policière et militaire aussi importante. Le spectre de la guerre - ou du moins son spectacle, sa mise en scène - plane sur la ville d’Hajnówka et ses alentours. Nous nous faisons arrêter régulièrement lors des passages des nombreux check-points déployés autour de la ville : contrôle systématique des identités des personnes en voiture et ouverture des coffres. Nous croisons des véhicules militaires à chaque coin de rue et sur chaque route de campagne, des 4x4 hummer avec tourelles et des tanks, des camions bâchés remplis de soldats assis face à face en rang d’oignons, des camions radar cobra. Nous croisons les soldats partout: celleux en service patrouillent en ville ou en forêt; celleux en perm font des joggings au bord des routes, mangent des glaces sur les places de la ville ou font les courses dans les supermarchés. Il y a l’armée régulière polonaise dont font partie les gardes-frontières, mais aussi l’équivalent des réservistes. «Il faut faire attention avec eux» nous prévient K. un camarade polonais, «car ils sont jeunes, ont un flingue et du pouvoir. Ils viennent ici pour défendre la «Motherland», ils sont volontaires pour venir pendant leur week-end.»

Le soir, entre le bourdonnement incessant des moustiques et les bruits de la forêt, nous entendons à plusieurs reprises des coups de feu rapprochés. Des feux d’artifice? Non, probablement des tirs de soldats à la frontière pour faire peur et intimider des personnes qui voudraient tenter le passage de la frontière. Les Polonais.es ici ne sont même plus surpris.es quand résonnent les détonations, quand des hélicoptères ou des drones survolent les maisons, quand iels se font poursuivre par des tanks ou quand iels rencontrent des militaires agressifs, cagoulés et armés. C’est devenu, en quelque sorte, le quotidien. Cette omniprésence militaire, humaine, matérielle ou esthétique, bien que présentée dans les médias et à la population comme défensive, distille dans les esprits la potentialité d’une guerre imminente, la présence d’une menace constante et dessine les contours d’ennemis communs.

ALLER EN FORET

Depuis notre arrivée le téléphone de la base, celui qui reçoit les appels et les coordonnées GPS envoyées par les exilé.es perdu.es, sonne constamment, à 4h du matin comme à 22h. Les équipes se relaient nuit et jour pour aller à leur rencontre.

Le 26/05 à 14h le téléphone sonne. Quatre personnes. Nous partons pour la première fois en forêt. Il faut partir vite et nous n’avons qu’une demi-heure pour nous préparer. Toute la base s’active: nous préparons nos affaires perso pendant que les camarades s’occupent de la logistique générale, maintiennent le lien avec les exilé.es et préparent nos sacs. Nous prenons avec nous un kit de premier secours pour effectuer les premiers soins (nettoyer et désinfecter les plaies, prendre en charge les hypothermies, les pieds très abîmés à cause du froid et de l’humidité, etc.), de l’eau, de la nourriture (des soupes chaudes, des galettes, du thon, des compotes, barres de céréales, etc.), des sets d’habits et des paires de chaussures correspondant aux tailles communiquées (car les exilé.es portent les mêmes habits parfois depuis des semaines, souvent trempés par la pluie ou les marécages), des téléphones portables, cartes SIM et batteries externes, etc.

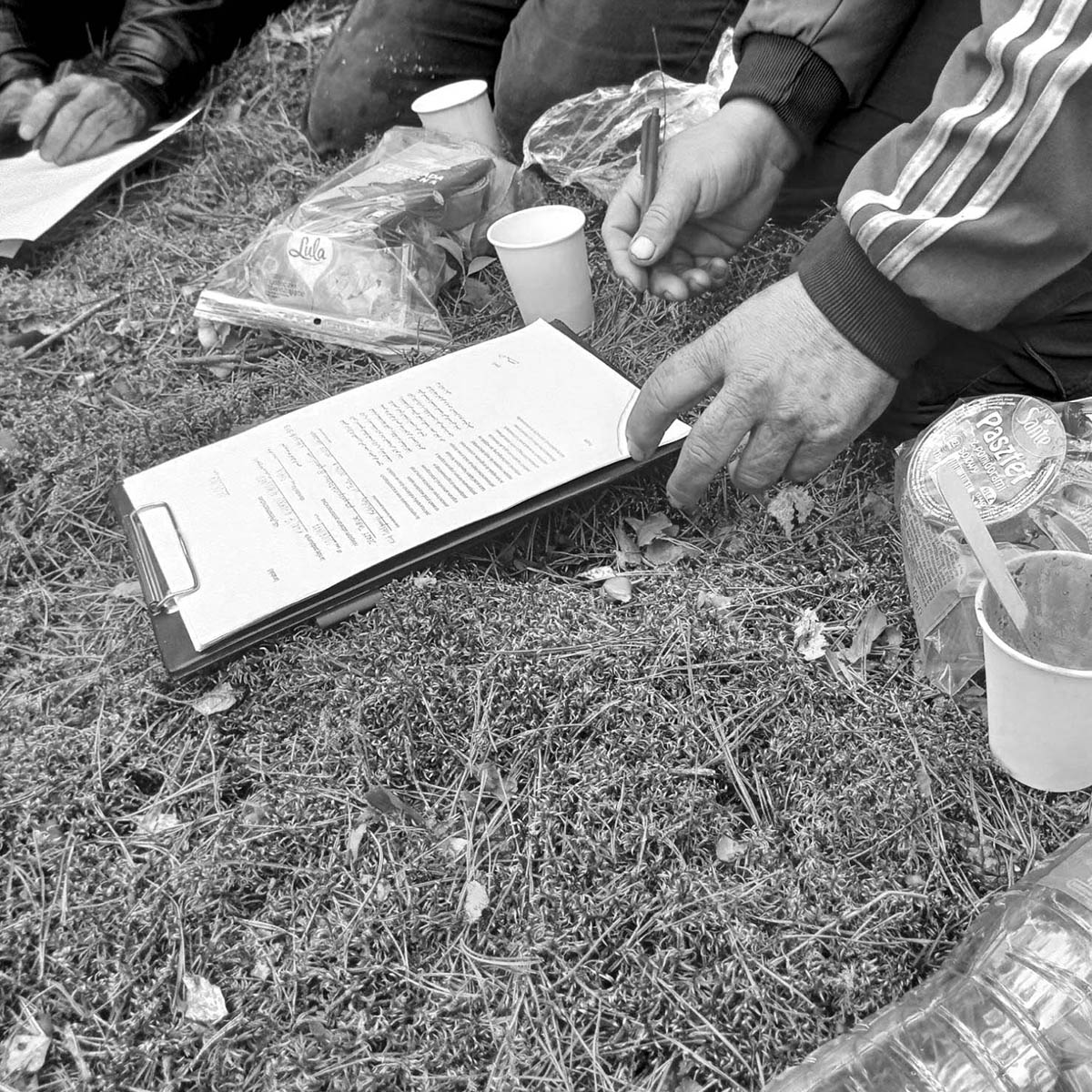

Les militant.es qui partent en forêt emportent aussi avec elleux des POA (Power Of Attorney7, les papiers officiels pour demander l’asile) à faire remplir par celles et ceux qui souhaitent faire cette demande. Cette «pratique», auparavant essentiellement effectuée auprès des personnes hospitalisées, s’est systématisée ces derniers mois. Depuis l’élection de Donald Tusk, les ressortissant.es de 7 pays ont la possibilité d’effectuer une demande d’asile en espérant qu’il n’y ait pas un pushback immédiat : l’Éthiopie, l’Érythrée, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et l’Afghanistan (pour les personnes d’autres nationalités que celles-ci, cette procédure ne vaut même pas la peine: iels seront refoulé.es directement). Mais absurdité de la situation, pour faire une demande d’asile, il faut remplir les papiers officiels avant la rencontre avec les gardes-frontières8 ou les militaires, seul moyen d’éviter le refoulement. Chose impossible à faire pour les exilé.es qui ne parlent pas polonais, ne connaissent pas les démarches administratives du pays et ne possèdent pas d’imprimante en forêt… Un des enjeux pour les militant.es, si les personnes ont prévenu préalablement qu’elles souhaitent demander l’asile, est de les trouver avant les militaires pour leur faire signer ces papiers au plus vite. Il faut ensuite rester avec elles jusqu’à l’arrivée des gardes-frontières (Straż Graniczna (SG) en polonais) afin d’être sûr que les POA soient pris en compte et qu’il n’y ait pas de pushback «illégaux», c’est-à-dire la non-prise en compte d’une demande de protection et le refoulement immédiat en Biélorussie, pratique très courante en l’absence de témoins. Les activistes maintiennent cette vigilance pour le respect des procédures légales en matière de demande d’asile par un suivi juridique des personnes exilées, tout le long de la procédure. La présence des militant.es est aussi importante, car les SG ont l’habitude de faire remplir et signer de fausses déclarations, présentant un document de renoncement à une demande de protection en lieu et place des papiers «officiels pour demander l’asile». Malheureusement, malgré cette aide et ce suivi, il n’est pas vraiment possible de fournir et garantir l’accès à une réelle mise en sécurité légale des personnes.

Une fois prêt.es, nous nous faisons déposer en voiture au plus proche du point GPS et commençons notre marche à travers cette forêt primaire. Il n’y a pas de sentier, il fait chaud et nos sacs sont très lourds. Dès les premiers pas, nous voyons les difficultés qui nous attendent, nous percevons l’hostilité de cette forêt pour qui manque d’eau, de nourriture, d’habits secs. La forêt n’est pas homogène, mais constituée de zones plus ou moins denses, plus ou moins humides et marécageuses. Il y a partout des bois morts à terre qu’il faut enjamber, des buissons infranchissables, des conifères serrés, des ronces. Intuitivement, nous essayons d’avancer par les zones peu densément boisées - les rares où il est possible de deviner le soleil pour s’orienter - mais K. nous retient. S’il y a peu d’arbres debout, nous explique-t-il, c’est soit un marécage, soit une zone avec beaucoup d’arbres morts au sol. Dans les 2 cas, ce sera très compliqué de se déplacer et Il faut éviter ces parties. Il faut alors sans cesse contourner, se baisser, revenir sur ses pas, tâter le terrain, escalader les troncs, être concentré sur son équilibre. Les chances de pouvoir sortir de la forêt sans GPS sont infimes. Beaucoup s’y perdent. Et pour parfaire cet environnement hostile et inhospitalier quand on y est sans équipement adapté, il est infesté de tiques et de moustiques.

Après 1h de marche, nous trouvons les 4 personnes que nous cherchions, cachées entre des souches moussues et des arbres à terre. Leurs visages fatigués sont complètement recouverts de piqûres de moustiques. Leurs habits sont mouillés. Certains ont quelques affaires dans des petits sacs à dos, d’autres n’ont rien. Cela fait un mois qu’ils sont dans la forêt et en sont à leur cinquième tentative de passage. Ils n’ont quasiment plus de nourriture, si ce n’est quelques carreaux de chocolat et des dattes. Il n’y a pas d’accès à de l’eau potable en forêt et les personnes sont contraintes à boire l’eau des rivières, des marécages ou des flaques d’eau (ce qui provoque chez beaucoup d’exilé.es des problèmes gastro-intestinaux, des intoxications, des vomissements et des carences, et donc de l’épuisement). Nous leur distribuons de l’eau, de la nourriture, du thé chaud, des chaussures et des habits de rechange. L’un nous dit avoir perdu plus de 15kg. Un autre a très mal à une jambe suite à des coups portés par les militaires biélorusses. Nous effectuons les premiers soins. Puis nous nous occupons de leurs pieds aux chairs meurtries et déformés d’avoir porté les mêmes chaussures mouillées jour et nuit. Leurs ongles se détachent des orteils - il faut nettoyer, désinfecter et bander.

Ils veulent tous demander l’asile en Pologne. Ils viennent de la région du Tigré, en Érythrée, et sont donc «éligibles» à ce droit. Leur demande a des chances d’être prise en compte et d’aboutir à l’ouverture d’une procédure. Il faut leur faire remplir et signer les papiers rapidement, en guise de protection, au cas où des SG arriveraient. Nous leur expliquons à l’aide d’un traducteur - afin qu’ils puissent avoir tous les éléments pour décider d’eux même - ce qu’engendre pour eux la démarche de demande d’asile: les fouilles, les menottes, le poste de police, l’interrogatoire, la détention… Ils acceptent, et après s’être assurés de leur approbation, nous leur faisons remplir les POA. Nous appelons ensuite les gardes-frontières, pour qu’ils viennent les chercher au village le plus proche, Czerlonka, à 1h de marche.

Nous nous mettons en route en direction du village. Une fois arrivés, nous restons en lisière de forêt pour ne pas attirer l’attention, car les habitant.es peuvent être inamicaux avec les personnes racisées. Un jeune garçon qui fait du vélo nous aperçoit et s’arrête. Il ne bouge pas, nous observe et nous fixe pendant une bonne demi-heure, comme s’il attendait lui aussi l’arrivée des militaires. Les SG arrivent. Treillis militaires, cagoules noires intégrales, gants, armes en bandoulière. Nous ne comprenons pas ce qu’ils disent au camarade polonais, mais les regards, les gestes et les intonations de voix ne sont pas équivoques et laissent transparaître une forte hostilité. Ils ordonnent aux exilé.es de se mettre en ligne, bras écartés. Ils les fouillent, prennent leurs documents et les font monter dans la cage-cellule à l’arrière de leur fourgon. Ils ferment à clé la porte faite de barreaux métalliques, claquent les portes arrière du véhicule et s’en vont. Nous ne les reverrons pas.

Les camps

Les camarades polonais.es nous expliquent qu’ils sont conduits au QG des SG pour avoir un court entretien avec un officier qui déterminera si la personne est placée, et ce pour toute la période de l’instruction et l’étude de son dossier, dans un closed camp ou un opened camp. La procédure est la même pour les hommes, les femmes, les enfants et les familles et les critères d’orientation dans un camp ou l’autre ne sont pas clairs. Ce qui rend difficile l’anticipation des décisions prises par les SG.

Les opened camps, sont des centres «ouverts» où les éxilé.es peuvent aller et venir, mais doivent faire acte de présence tous les jours. Dans ces centres il y a uniquement des personnes qui ont pu déposer une demande d’asile, et dont la procédure est en cours.

Les closed camps sont des centres «fermés» où les exilé.es sont littéralement enfermés et ne peuvent pas sortir. Ils sont au nombre de 6 en Pologne. Ils ont toutes les caractéristiques des prisons, que ce soit dans leur architecture et leur aménagement - les cellules ont des barreaux aux fenêtres et les bâtiments, surveillés en permanence par les SG, sont ceints de hauts murs surmontés de barbelés et de caméras de surveillance - comme dans leur fonctionnement - les personnes enfermées dans les cellules ne peuvent pas sortir quand elles veulent et sont privées de leurs affaires personnelles. D’après le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe9, dans un rapport publié en février 2024 basé sur des visites effectuées en mars 2022, la surface habitable par détenu est inférieure à la norme minimale officielle (3m²), les personnes sont enfermées dans leur cellule jusqu’à 23h par jour et il n’y a pas ou très peu d’activités proposées. Aussi, selon le constat du Commissaire polonais aux Droits de l’Homme, les conditions de vie y sont désastreuses : surpopulation, manque d’hygiène, manque de soins médicaux et psychologiques.

Les détenu.es sont des demandeurs d’asile en attente d’un verdict ou des personnes déboutées de l’asile sous procédure de retour. Dans le premier cas, l’étude et l’instruction des dossiers peuvent être longues, parfois plus d’une année. Temps durant lequel les personnes restent enfermées. Dans le second cas, elles seront gardées dans le closed camp jusqu’à l’expulsion dans leur pays d’origine. Dans les 2 cas, les personnes incarcérées ont très peu d’accès à l’information relative à leur situation et à leurs droits: elles ne savent pas combien de temps elles vont rester enfermées, ce qui va leur arriver ou parfois même quel est leur statut légal. Cette attente interminable, ajoutée à la solitude et à l’enfermement, a des répercussions importantes sur la santé mentale des détenu.es.

Éviter le pire

Dès cette première sortie en forêt, nous sommes mal à l’aise quant à l’issue de notre action. Nous apportons une assistance médicale et matérielle à des personnes perdues en forêt afin de répondre à leurs besoins vitaux et de les soigner pour qu’elles puissent continuer leur route ou demander l’asile en Pologne.

Si les PoM (people on the move) veulent continuer leur route vers d’autres pays, nous les quittons en pleine forêt avec le peu de ressources que nous pouvons leur laisser, en leur souhaitant seulement «bonne chance». Si iels veulent demander l’asile en Pologne, nous les livrons aux militaires, qui les arrêteront et les placeront en détention dans l’attente du verdict de l’instruction. Dans un cas nous sommes limité.es à des actions humanitaires et les laissons à leur sort dans cet environnement hostile à la merci des militaires ; dans l’autre nous aidons les SG dans leur tâche et participons à l’arrestation et au fichage des exilé.es.

Nous comprenons assez rapidement que, comme souvent, nos actions et nos marges de manœuvre sont conditionnées par la répression envers les activistes et leur criminalisation. Les camarades Polonais.es nous expliquent qu’aider les exilé.es à se déplacer, les transporter en voiture ou les héberger, par exemple, peut être passible de prison ferme. Nous agissons dans un cadre politique et juridique - cadre défini par les personnes qui sont elles-mêmes responsables de cette situation politique à la frontière - qui vise à circonscrire et limiter la solidarité à une simple assistance humanitaire. Nos volontés éthiques et politiques d’agir, que ce soit l’aide au mouvement pour la libre circulation, l’accueil inconditionnel, l’hébergement libre contre les centres d’enfermement, etc., sont mises de côté et nous en sommes réduits à faire des compromis qui nous laissent un goût amer. À défaut de trouver des alternatives satisfaisantes, nos actions n’ont alors pas d’autre but que celui d’éviter le pire.

C’est-à-dire éviter la mort en forêt. Ou éviter le pushback, autrement dit l’arrestation par les militaires polonais et le refoulement, la reconduite forcée de l’autre côté de la frontière. Reconduite qui est accompagnée presque systématiquement de violences. Le pushback veut dire pour les exilé.es se retrouver à nouveau en Biélorussie et être exposé.es aux violences et tortures des forces de l’ordre biélorusses. Cela veut dire devoir franchir de nouveau le mur et les rangées de concertinas. Cela veut dire aussi rester, encore, dans cette forêt. Et ce ping-pong entre les deux pays peut se répéter de nombreuses fois.

Pushbacks légaux

En 2021, année où les premières personnes exilées sont arrivées en Biélorussie, le parlement polonais à majorité PiS a voté un amendement qui autorise les autorités à refouler les personnes ayant passé illégalement la frontière, y compris celles ayant déposé une demande d’asile. Autrement dit, un amendement qui rend les pushback légaux.10.

Ces refoulements sont dès lors fréquents et quasi-systématiques, mais difficiles à évaluer quantitativement, car, jusqu’en juillet 2023 il n’y a pas eu de registres spécifiques tenus à la frontière et les personnes sont refoulées immédiatement après avoir été interpelées.

La défaite de l’extrême droite aux élections parlementaires de décembre 2023 et l’arrivée au pouvoir de Donald Tusk a suscité l’espoir d’un changement des politiques d’accueil des exilé.es et des pratiques à la frontière. Les militants ont espéré la fin des pushback et le réel traitement des demandes d’asile. Cependant, aucun changement significatif n’a été observé (hormis le respect, à priori, de ne pas refouler les personnes des 7 nationalités précédemment citées si une demande d’asile a été officiellement effectuée via un Power Of Attorney, mais de les enfermer dans des camps) et la loi autorisant les expulsions est toujours en vigueur. En ce mois de juin 2024, les pushback sont encore une pratique courante, et s’opèrent de façon toujours aussi brutale.

Les conditions de la traversée

Le deux juin à 9h du matin nous rentrons à la base.

Nous sommes en forêt depuis quatre heures trente du matin. Nous avons rencontré, proche de Hajnówka, un groupe de personnes venues d’Algérie. Il a plu toute la nuit et ils étaient trempés. Ils ne pouvaient pas demander l’asile en Pologne et souhaitaient aller en France ou en Allemagne. L’un d’eux nous a demandé à maintes reprises de l’emmener dans un closed camp (c’est-à-dire le centre de rétention et le renvoi en Algérie), car il préférait l’enfermement plutôt que le renvoi en Biélorussie. Mais nous ne pouvons pas l’emmener en voiture - transporter des exilé.es en voiture est passible d’une peine de 2 mois à 8 ans de prison ferme. Nous leur avons proposé à manger, à boire, des habits secs. L’un d’entre eux avait la tête ouverte, frappé par les militaires biélorusses, et deux avaient de nombreuses blessures infectées aux mains dues aux concertinas. Il a fallu soigner, désinfecter, recoudre, panser. Après une heure passée avec eux en forêt, nous les laissons en leur souhaitant bonne chance. Nous allons au lieu de rendez-vous donné au camarade pour venir nous chercher en voiture. En sortant de la forêt, nous distinguons deux voitures de police à demi cachées derrière les arbres. Nous sommes observé.es. Depuis quand ? Avons-nous été suivi.es ? Nous ne le saurons pas. Nous préférons quitter rapidement les lieux.

Nous rentrons à la base et, à peine le temps d’arriver et de boire un café, le téléphone sonne. Un groupe de six Syriens cachés proche du village de Czerlonka. Nous ne sommes que trois en ce moment à la base et il n’est donc pas possible de faire des équipes tournantes pour pouvoir se reposer. On prépare la nourriture et les nouveaux sacs. On avale rapidement un café accompagné de barres de céréales pour tenir la journée et on y retourne.

Après 1h de marche environ, nous trouvons le groupe. Ils sont tous épuisés. Une personne est blessée à la cheville et ne peut pas marcher. Un autre a mal au ventre et demande un médicament.

L’un d’entre eux nous raconte qu’il est arrivé en Biélorussie il y a sept mois. Il a passé beaucoup de temps en forêt, côté biélorusse à attendre le moment opportun pour traverser ou côté polonais une fois la frontière franchie. Frontière qu’il a passé une dizaine de fois. Mais il s’est toujours fait arrêter par les militaires polonais et il y a eu systématiquement des pushback. Entre chaque tentative, il retournait à Minsk pour se reposer, reprendre des forces, préparer son départ et rassembler à nouveau le matériel nécessaire. Et puis il retournait en forêt. Il évoque à plusieurs reprises le no man’s land, le Muharrama (nom donné à cette zone par les exilé.es, et qui signifie interdit en arabe).

Il nous parle avec émotion de cet endroit où beaucoup d’exilé.es sont parqués en arrivant depuis Minsk pour tenter le passage ou après un pushback depuis la Pologne. Cette zone, située dans la forêt entre le mur construit par les autorités polonaises et les rangées de barbelés du côté biélorusse, cernée par les soldats, est un piège pour les éxilé.es. Les personnes sont empêchées par les militaires de faire marche arrière pour retourner dans les villes biélorusses (sauf parfois contre paiement) et forcées à faire de nouvelles tentatives pour passer en Pologne. Mais les barbelés, les caméras, les capteurs et la présence des patrouilles polonaises rendent difficile le franchissement du mur, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables (les enfants, les personnes agé.es, les blessé.es…) qui peuvent rester coincées dans la zone plusieurs semaines. «Il y a plus de 1000 personnes en ce moment dans le Muharrama», nous confie-t-il. Le séjour prolongé dans cette zone accentue leur vulnérabilité, car il n’y a pas d’accès aux soins, pas d’accès à l’eau, à la nourriture. Par-dessus tout, les personnes y sont exposées aux violences des militaires et sont quotidiennement frappées, rackettées (argent, provisions), leurs téléphones portables sont cassés…

Il nous raconte les conditions de leur dernière traversée : la violence, les coups et les chiens, le passage le plus rapidement possible - à l’aide d’échelles et de planches - du mur et ses multiples rangées de concertinas enroulés afin d’éviter les patrouilles militaires polonaises, les capteurs de mouvements et les caméras thermiques. Et puis la fuite et l’errance dans la forêt de Bialowieza. Quand nous les trouvons, ils n’ont plus de nourriture et l’eau qu’ils boivent est celle des marais. L’un d’eux nous montre sa bouteille en plastique remplie d’eau croupie marronnasse dans laquelle flotte des résidus de végétaux ou de vase et nous dit en rigolant : «c’est notre Lipton !».

Ils veulent tous demander l’asile en Pologne. Ce n’est pas, comme beaucoup de personnes que nous rencontrons, leur plan initial. Mais à bout, fatigués des pushback et terrifiés à l’idée d’être renvoyés en Biélorussie, ils renoncent. Alors comme les jours précédents, nous remplissons avec eux les papiers nécessaires en leur expliquant ce que cela implique, notamment la détention en open camp ou close camp pour une durée indéterminée. Ce à quoi ils nous répondent unanimement : «Ah, mais tout ça c’est normal. Pas de problème !» suivi d’une phrase entendue quotidiennement : «No Belarus, No Belarus! Belarus very dangerous».

Toutes ces violences subies de part et d’autre de la frontière pendant des mois leur font envisager - à eux comme aux Algériens rencontrés plus tôt - la détention et la privation de liberté comme préférables à la possibilité d’être renvoyés en Biélorussie, à la possibilité du pushback.

Nous appelons les SG qui arrivent au bout d’une heure. Même rengaine: arrestation des personnes, fouilles et palpations, bras écartés, prise des POA et des documents d’identité. Puis ils leur ordonnent de monter dans les véhicules de l’armée. Ceux-ci démarrent et nous ne les reverrons pas. Nous repartons à pied jusqu’à notre voiture cachée plus loin en bord de chemin forestier en faisant attention de ne pas être suivi.es. Retour à la base.

Le mur

Toutes les personnes que nous rencontrons en forêt ont franchi la frontière, que ce soit en traversant les rivières, en escaladant le mur et les barbelés ou en passant à travers les barreaux en les écartant à l’aide de crics de voitures. Cette frontière, dans sa dimension matérielle, nous ne la connaissons que par leurs récits de passages et les photos dans la presse. Nous ne pouvons que l’imaginer à travers les corps mutilés qu’on soigne, à travers les cicatrices qu’on nous montre.

Alors, un jour où le nombre plus conséquent de personnes à la base nous permet de prendre un peu de repos, nous allons voir cette frontière. Cette ligne abstraite tracée sur les cartes, cette ligne invisible et droite en plein milieu de la forêt qui désormais existe concrètement, horizontalement et verticalement. Brandie là, comme étendard de l’Union européenne.

Nous allons en voiture jusqu’à Bialowieza, dernière ville avant la frontière, puis marchons 5km sur une grande piste à travers la forêt, marquée par des empreintes de pneus énormes, celles des camions de l’armée. On ne croise personne. Un gobelet de soupe abandonné en bord de chemin, quelques papiers froissés de barres chocolatées, des habits : les seules traces du passage des personnes exilées et des solidaires. Après un dernier virage, nous apercevons enfin le mur. Nous décidons de nous approcher, mais des militaires en poste devant viennent à notre rencontre. On ne peut pas aller plus loin, mais nous sommes assez prêts pour voir la structure monstrueuse se déployer. Le dispositif est constitué de cinq lignes parallèles : deux rangées de grillages surmontés de concertinas ; un mur de 5m de haut fait de poteaux en aluminium plantés tous les 11cm et coiffé de barbelés; une rangée de grillage surmonté de concertinas et enfin des concertinas enroulés au sol. Difficile d’imaginer que ces installations se répètent sur 186km de long… Entre le mur et les grillages, des poteaux supports de caméras thermiques et de capteurs de mouvements. Dans les airs, des drones de surveillance et au sol, des patrouilles de milliers de militaires. Patrouilles qui ne sont pas seulement concentrées à cet endroit-là, mais sont déployées quotidiennement en forêt et sur les routes de toute la zone, bien au delà du mur.

Comme tous les dispositifs frontaliers, ceux-ci n’empêchent pas les passages, mais les rendent plus dangereux, poussant les personnes à prendre toujours plus de risques pour pouvoir les franchir. Mais elles finissent presque toujours par passer, on le sait. Alors, la construction de ces dispositifs est un choix consciemment criminel : le mur peut provoquer des chutes et donc des entorses, des fractures, des blessures internes, des paralysies, ou la mort (en 2023, les causes les plus fréquentes d’hospitalisation sont des blessures orthopédiques provoquées par le franchissement du mur). Les concertinas lacèrent et arrachent la peau des bras et des mains et créent des plaies ouvertes qui, dans la forêt, peuvent s’infecter rapidement. À ces blessures infligées par la traversée du mur - traversée qui se fait de nuit et le plus rapidement possible - s’ajoutent celles provoquées par la violence des militaires biélorusses comme polonais.es.

Au cours des semaines passées en Pologne, nous sommes allé.es plus d’une quinzaine de fois en forêt. Chaque jour de nouvelles rencontres, de nouveaux groupes qui se sont formés pendant le voyage. Chaque jour de nouvelles histoires, des parcours de vie singuliers, des trajectoires et des objectifs différents. Mais toujours les mêmes récits d’errance et de violences témoignant d’une condition commune. Des chiens qu’on leur lâche et qui mordent les bras et les jambes. Des pushback à répétition, des passages à tabac, des coups de fouets ou de matraques, des chasses à l’homme, du gaz au poivre dans les yeux, des téléphones cassés et des provisions volées. Et chaque jour, les mêmes maux et les mêmes soins à effectuer - le stress et les états d’épuisement avancés. Autant de blessures et de traumatismes qui rendent les conditions de voyage encore plus difficiles.

VIOLENCES DES DISCOURS, VIOLENCE DES PRATIQUES

Nous ne sommes resté.es que deux semaines sur place. Ce temps nous a paru long au regard de l’expérience que nous avons faite et trop court pour saisir le contexte local dans lequel elles s’inscrivent. Mais nous avons eu un aperçu - par les discussions avec les camarades polonais.es qui nous traduisaient ce que disaient les médias nationaux et régionaux, par nos interactions avec les habitant.es et militaires - du discours dominant raciste et xénophobe qui imprègne et traverse toutes les strates de la société, des individus aux institutions, et participent du renforcement de la frontière. Les exemples ne manquent pas et nous pouvons narrer trois expériences vécues concernant des militaires, des habitant.es de la région et des urgentistes.

Violences des habitants, violences des institutions

Un après-midi nous rencontrons en forêt deux personnes venues d’Érythrée et qui souhaitent demander l’asile en Pologne. Nous leur proposons à manger, les aidons à remplir les POA et nous sortons de la forêt pour attendre l’arrivée des SG au bord d’une route. Ces derniers mettront 12h à venir - cela fait partie de leur stratégie pour nous épuiser. Entre-temps, un 4x4 de l’armée passe devant nous. Les militaires nous aperçoivent avec des personnes racisées, pilent et sortent du véhicule. Tout dans leur attitude est fait pour générer du stress : ils descendent, enfilent leurs cagoules noires, cachent la plaque d’immatriculation avec du carton, viennent vers nous en faisant des gestes brusques et en nous criant dessus. Ils manipulent leurs armes en prenant soin de nous montrer qu’elles sont chargées. Une manière grossière de nous montrer qui est en position de force. Nous restons proches des personnes exilé.es qui sont terrifiées. Les militaires nous encerclent et nous gardent comme des Borders Collies. De temps en temps l’un d’entre eux patrouille quelques mètres en forêt, puis revient autour de nous en faisant tourner sa matraque en l’air. Un autre nous met en joue avec sa mitraillette. Ils sont agressifs et nous insultent en nous mettant le faisceau de leurs lampes puissantes en plein visage. Nous demandons aux camarades Polonais.es ce qu’ils disent. Ils nous reprochent d’aider les «migrants», car nous serions, par cet acte, des traîtres à la Pologne, des traîtres à l’occident. Ils nous expliquent en même temps qu’ils sont là pour nous protéger des exilé.es qui sont des personnes dangereuses - ces deux jeunes hommes à bout de force avec qui nous avons passé 12h en forêt…

Ce discours, agressif sur le fond comme sur la forme, est celui que nous avons entendu lors de quasiment toutes nos interactions avec les militaires, les SG ou la police.

L’intimidation et les insultes ne sont pas des pratiques qui leur sont réservées. Nous recevons aussi ces invectives de la part d’habitant.es de la région quand nous sommes surpris en forêt ou en bord de village en compagnie de personnes racisées. Leur premier réflexe est de nous demander si nous avons besoin d’aide pour appeler la police en vue d’un pushback. Nous comprenons que pour certain.es c’est ce qu’iels ont l’habitude de faire : seconder la police ou l’armée. Voyant que nous sommes là pour aider les exilé.es, nous recevons insultes, pressions et autres menaces. Nous apprendrons plus tard, pendant l’été, que des habitant.es ont formé des groupes organisés et armés qui s’apparentent à des milices pour aller en forêt traquer les exilé.es et les livrer aux SG11.

Le racisme envers les personnes non européennes et l’islamophobie (certains habitants agriculteurs ont déversé du lisier de porc en bord de forêt, imaginant que cela ferait fuir les musulmans comme l’ail ferait fuir les vampires…) orientent les discours et les pratiques des individus ou des groupes. Mais il opère aussi et surtout à l’échelle institutionnelle (et pas seulement dans l’armée ou la police). Cela est plus préoccupant quand nous savons que les institutions participent de la (re)production de l’ordre social. Nous avons pu faire l’expérience de ce racisme institutionnel lors d’une sortie en forêt quand nous avons eu besoin d’appeler les secours.

Suite à un appel, nous quittons la base et, après une heure de marche en pleine forêt, nous trouvons les 3 personnes que nous cherchons. L’un d’eux est allongé sur le sol, presque inconscient. Il ne peut pas parler. Ses amis nous disent qu’ils n’ont plus d’eau ni de nourriture et qu’ils sont en forêt depuis longtemps.

Nous prenons sa température ; 34°C. La température extérieure est pourtant de 23°C… L’hypothermie est plus courante pendant les mois d’automne ou d’hiver, mais en cas d’une exposition constante à l’eau, d’un état de grave faiblesse causée par la déshydratation, la malnutrition et l’épuisement, elle peut aussi survenir au printemps ou en été. Nous devons agir vite, car la nuit tombe, et il va faire de plus en plus froid. Après les premiers gestes effectués pour soigner les hypothermies , lui avoir donné à boire et à manger, il revient doucement à lui. Son état est moins critique, sa température remonte un peu et nous appelons alors les urgences de l’hôpital le plus proche. Nous expliquons la situation au standardiste qui prend notre appel et ce dernier, avant de s’inquiéter de l’état de santé de la personne, nous demande à plusieurs reprises quelle est la couleur de peau du patient. Il nous demande s’il est une personne migrante ou non, un «illégal» ? Si nous ne répondons pas, il raccroche. Nous comprenons que de la réponse à cette question dépendra la prise en charge. Nous finissons par répondre que oui et il nous dit que nous n’avons qu’à le laisser crever. Ou alors de le prendre nous-mêmes dans notre voiture pour l’amener à l’hôpital (il sait très bien ce que nous risquons si nous faisons cela).

Nous insistons. Après plusieurs appels, le standardiste nous dit qu’il ne peut rien faire et qu’il préviendra l’armée qui jugera elle-même s’il est nécessaire d’envoyer une ambulance militaire ou non. Nous lui transmettons nos coordonnées GPS. Et puis nous attendons. Une heure. Nous rappelons les urgences, on nous dit d’attendre. Deux heures - nous rappelons. On nous dit que l’ambulance est prévue, mais qu’elle ne peut pas venir à cet endroit, car le GPS ne reconnaît pas le point. Nous avons pourtant pu venir jusqu’ici grâce à un GPS… Trois heures. Quatre heures. La température chute. Il est presque dix heures du soir quand l’ambulance arrive. Les urgentistes sont hostiles et brusques avec le blessé qui - bien que conscient - a du mal à tenir debout seul. Au bout d’un long moment, à contrecœur, ils le font monter dans l’ambulance et s’en vont.

Cet événement n’est pas un cas isolé. Un rapport d’étude des collectifs We Are Monitoring et GrupaGranica12 dit que, sur l’année 2023, tous les appels pour une ambulance étaient retardés par les gardes-frontières, au mépris des recommandations des médecins. Les militant.es en présence de personnes exilé.es ont été interrogées à plusieurs reprises sur la nationalité et la couleur de la peau du ou de la patient.e. Quand la réponse était positive, les secours ont envoyé une patrouille des gardes-frontières au lieu d’une ambulance.

Une triple menace

Ces discours racistes que nous entendons ou lisons quotidiennement permettent de justifier et de légitimer la répression et les violences envers les exilé.es (violences des individu.es et des institutions). Ils trouvent un écho dans les discours politiques dominants servis en continu dans les médias nationaux et régionaux - eux-mêmes partie intégrante des politiques nationales et européennes anti-immigration.

Tout dans le discours médiatico-politique, qui depuis des années, martèle des positions et des idées racistes, xénophobes, islamophobes, etc., que ce soit en Pologne ou dans le reste de l’Europe (bien qu’à des degrés divers) a préparé l’opinion à une prétendue menace, symbolique comme physique. Cette menace est - dans le contexte Pologne/Biélorussie - présentée comme triple : civilisationnelle, guerrière et individuelle.

Tout d’abord, en tant que groupe, ces exilé.es racisé.es et musulman.es (bien que nous ayons rencontré beaucoup d’Érythréens de confession chrétienne) seraient une menace existentielle pour l’occident. La symbolique de l’invasion (l’invasion ne serait pas le fait de personnes qui cherchent une «vie meilleure», mais le fruit d’un dessin, d’une volonté d’envahir pour remplacer) est installée dans les esprits et on en parle comme d’une vague subversive qui serait à l’origine d’une guerre de civilisations. Une guerre qui, si elle n’est pas prise au sérieux et menée, mettrait notre civilisation en péril et signerait la fin de l’occident. C’est par cette rhétorique que la Pologne a accueilli un million d’Ukrainien.nes fuyant la guerre, mais refoule toute personne ne venant pas du continent européen.

Le fantasme du grand remplacement est fortement présent en Pologne, mais le contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie lui donne une autre dimension. L’invasion migratoire serait - d’après les politiques polonais.es et européen.nes - orchestrée par la Russie et son allié biélorusse. Nous ne sommes pas en mesure d’invalider cette hypothèse, car l’utilisation par un pays des «migrant.es» comme moyen de pression sur un autre pays à des fins politiques et diplomatiques est pratique courante (la Turquie envers l’Europe avec les réfugié.es syriens, le Maroc envers l’Espagne, etc.). Et nous avons vu les visas russes que possédaient certain.es exilé.es. Mais nous avons pu voir l’utilisation et l’instrumentalisation de cette donnée à des fins répressives et sécuritaires : les refoulements systématiques et les violences seraient justifiés par le fait que les exilé.es seraient des armes en puissances envoyées par Poutine, des agents actifs dans une guerre qui se joue contre l’occident. Et par effet de syllogisme, les militant.es soutenant les exilé.es et luttant contre le système des frontières seraient des traîtres à la Pologne car complices des velléités de Moscou.

Enfin, en tant qu’individu.es, iels seraient une menace pour les personnes qu’elles rencontrent. Non contentes d’être une menace existentielle pour l’occident et des agents d’une guerre hybride - rien que ça - iels ont pu être qualifiées, par les politiques comme par les médias, de personnes violentes, de terroristes islamistes ou même de pédophiles. Chaque personne qui entre sur le territoire est donc une personne susceptible de commettre des attentats, d’agresser des polonais.es et/ou leurs enfants. Et comme si ce n’était pas encore assez, iels seraient porteurs et porteuses de parasites ou de maladies (le président du PiS, M. Jarosław Kaczyński, a accusé les migrants d’être «porteurs du choléra et de parasites»13.

Les exilé.es se trouvent amalgamés entre la lutte contre l’immigration illégale et le grand remplacement, la lutte contre le terrorisme international et le crime organisé, et la guerre contre la Russie. Iels seraient, malgré elleux, des acteurs et actrices transversaux à ces trois prétendues «luttes».

La présentation de ces personnes comme un triple danger ouvre grand la voie au processus de déshumanisation et prépare la population à accepter le pire des agissements. En tant que menaces iels ne seraient plus vraiment humains et il n’y aurait pas de raison de les traiter comme tel. Les chasses à l’homme, la privation de liberté, la torture et les exactions envers les exilé.es sont dès lors légitimées. Et la militarisation de la frontière devient une nécessité.

Vers la fin de notre séjour, nous avons été appelés par quatre personnes - deux couples très jeunes - qui avaient trouvé refuge dans le cimetière de Hajnówka. Affamé.es, deshydaté.es et à bout de force, elles attendaient, adossées au mur d’enceinte. L’une d’elles était blessée et avait l’air de souffrir. Des visiteurs du cimetière les avaient dénoncés et appelé les forces de l’ordre. Quand nous sommes arrivé.es, les policiers étaient déjà là. Debout dans des postures viriles et surplombantes, jambes écartées et mains sur les hanches, ils encerclaient les 4 exilé.es. Nous n’étions qu’à quelques mètres d’elleux mais on ne nous a pas laissé leur donner à manger, seulement à boire et de façon limitée. Les personnes pleuraient en demandant l’asile, mais les policiers restaient indifférents, les ignorant et plaisantant entre eux. Nous étions pourtant là avec les POA et il était possible de les remplir en quelques minutes. Puis les Border Guards sont arrivés en nombre. Sans s’inquiéter de la santé des personnes, ils les ont menottées deux à deux avec des colsons et les ont brutalement sortis du cimetière pour les faire monter dans leurs camions. Cette dernière action avait comme seul but l’humiliation et l’affirmation de leur subordination, car la fuite était - vu leurs états d’épuisement et la présence d’une quinzaine de policiers et SG tout autour - impossible. Ces quatre exilé.es n’étaient pas traité.es comme des personnes en détresse (physique comme psychique) perdues et à bout de force, mais comme une menace qui devait être maîtrisée et gérée. Et renvoyée d’où elle venait, en Biélorussie. Au regard de leur état de santé, les refouler revenait clairement à souhaiter leur mort et ce, avec une totale indifférence.

Cette déshumanisation des exilé.es crée un rapport complètement asymétrique dans la perception et l’acceptation, ou non, de la violence. L’extrême violence des militaires est perçue comme légitime et minime (nous parlons ici d’actes de tortures, de plus de 120 morts connus, de blessé.es, etc.) quand celle des exilé.es (le seul fait de passer la frontière, de tenter d’échapper aux militaires ou de se révolter contre les conditions inhumaines au sein du Muharrama) est présentée comme inadmissible et criminelle.

NOTRE DÉPART ET LA SURENCHÈRE SÉCURITAIRE

Hasard du calendrier, notre séjour en Pologne correspond à un tournant dans la politique migratoire et répressive. Ou plutôt une fuite en avant dans la violence des discours. Peu de temps avant de nous rendre au mur, les camarades polonais.es nous apprennent que, le 28 mai, un SG aurait été poignardé près de Dubizce Cerkiewne en tentant d’empêcher un groupe d’exilé.es de passer la frontière. Ce dernier serait à l’hôpital, entre la vie et la mort. Toute la presse et les personnalités politiques s’emparent de l’événement et nous assistons à cette perception et construction double de la violence et de l’instrumentalisation qui est faite de ce cas particulier : les exilé.es sont un danger mortel. Un ancien député propose alors ouvertement de leur tirer dessus. Donald Tusk dit qu’il faut protéger la frontière par tous les moyens, car c’est la vie des militaires et des Polonais.es qui est en jeu. L’ordre est donné de durcir la répression envers les exilé.es et de donner plus de pouvoir à l’armée.

Il n’y a pas de virage à l’extrême droite de la société et du champ politique, mais seulement une accélération dans cette direction, l’affirmation d’une tendance latente. L’image «modérée» du gouvernement Tusk n’aura pas tenu bien longtemps. Il aura suffi d’un événement comme celui-ci pour légitimer et assumer ouvertement des discours et des pratiques similaires à ceux de ses prédécesseurs du PiS.

Nous quittons la frontière polonaise le 3 juin.

Depuis, les pushback sont toujours légaux devant la loi polonaise.

Le 13 juin, la zone d’exclusion - qui avait été mise en place par le PiS en 2021 et supprimée en 2022 - est de nouveau effective (elle est cependant d’une superficie moindre que la première). Elle a été initialement annoncée pour une période de 90 jours, puis elle a été prolongée en septembre, puis en décembre, à chaque fois pour 90 jours supplémentaires.

Le 12 juillet, le parlement polonais vote une loi permettant aux forces armées, incluant les gardes-frontières, de tirer sur les personnes exilées qui pourraient tenter de rejoindre le territoire, et sans que les forces armées puissent être tenues responsables sur le plan pénal. Il ne s’agit même plus de «légitime défense», mais de la possibilité d’ouvrir le feu sur une personne qui tenterait de s’échapper. Et cette possibilité peut se faire dans la nouvelle zone d’exclusion, sans aucun témoin.

Le 15 octobre 2024, le gouvernement approuve un projet de suspension des demandes d’asile pour la période 2025-2030 et demande à l’Union européenne l’autorisation de cette application. Le 12 décembre 2024, la Commission européenne autorise les États européens à limiter l’exercice des «droits fondamentaux» en cas «d’instrumentalisation» des migrants, en prenant des mesures qui doivent être exceptionnelles, temporaires et proportionnées. “Nous ne laisserons jamais les autocrates utiliser nos valeurs européennes contre nous”, écrit Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.14 En ce même mois de décembre, la Commission a annoncé 170 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les États dans la surveillance des frontières avec la Russie et la Biélorussie, dont la Pologne, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Le 18 décembre 2024, le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk a adopté ces nouvelles mesures durcissant l’accès à l’asile. Parmi elles figure la suspension du droit à la protection internationale pour une durée de 60 jours dans une zone précise du pays. La proposition doit encore être validée par le Parlement, contrôlé par le parti au pouvoir15.

Collectif Kaceta

-

Depuis 2015, l’UE a adopté l’approche des hotspots: des centres d’accueil et d’enregistrement en Italie, Grèce, au Niger… où l’on identifie et enregistre les nouveaux arrivants, avant de prendre leurs empreintes digitales. L’objectif ultime de ces centres est double: d’une part, différencier les individus qui auraient le droit de déposer une demande d’asile des autres. Un tri qui souvent se base sur le seul critère de la nationalité, notamment d’après une liste de pays d’origine sûrs édictée par la Commission européenne. D’autre part, pouvoir procéder à leur relocalisation dans un autre Etat, afin de soulager les pays qui se trouvent à la périphérie de l’espace Dublin. Le terme «hotspot» est tiré du vocabulaire policier, où il désigne des zones «identifiées comme devant faire l’objet d’une intensification des interventions policières». asile.ch/2016/01/30/hotspots-la-solution-miracle/Etude sur le terme hotspot: blogs.mediapart.fr/migreurop/blog/200715/avec-les-hotspots-l-ue-renforce-sa-politique-de-refoulement-des-boat-people, ↩︎

-

C’est le cas de la La Bosnie-Herzégovine en 2024. https://fr.euronews.com/2024/12/18/lue-et-la-bosnie-herzegovine-signent-un-accord-avec-frontex ↩︎

-

Le pushback, ou refoulement est un renvoi forcé de personne en «situation irrégulière» de l’autre côté de la frontière sans examen des demandes de protection ou d’asile. ↩︎

-

Il est peut-être bon de rappeler que la Pologne n’est pas le seul pays à remettre au goût du jour la construction de murs. L’Europe se barricade et s’emmure depuis la fin du 20ème siècle et plus de 2000 km de murs ont été érigés https://www.lesechos.fr/monde/europe/migrations-leurope-se-barricade-toujours-plus-derriere-des-murs-1905012(sans compter les murs maritimes matérialisés par les opérations navales de patrouilles dans la Méditerranée*»). (https://www.tni.org/en/publication/building-walls) De concert avec la Pologne, un mur similaire de 550 km a été construit en 2022 entre la Lituanie et la Biélorussie et fin 2023 entre la Lettonie et la Biélorussie. La Finlande a également débuté la construction d’un mur sur sa frontière avec la Russie en mars 2023, suite a l’invasion de l’Ukraine. Ces actions s’inscrivent dans le contexte plus large de gestion par l’UE de ses frontières extérieures; gestion qui se base sur la restriction ou l’obstruction des routes migratoires et la fortification frontalière. ↩︎

-

(https://warsawinstitute.org/the-polish-belarusian-border-russian-and-belarusian-narratives/) ↩︎

-

Cette disparité de traitement a aussi lieu à la frontière avec l’Ukraine : des personnes racisées, roms, transsexuelles se sont vues refuser le passage ou la protection juridique en Pologne. ↩︎

-

Les POA sont des documents que chaque personne souhaitant demander une protection en Pologne doit signer avant de les remettre aux Border Guards. Ces papiers, traduits dans la langue de l’intéressé.e, «officialisent» la demande d’asile et permettent à la personne exilée de choisir un.e mandataire (n’importe quelle personne polonaise peut se porter garante) pour l’accompagner tout au long de la procédure administrative. Sans ces POA - et donc sans la personne mandatée qui peut témoigner de l’arrestation des personnes exilé.es - les personnes arrêtées par les Border Guards se font systématiquement renvoyer en Biélorussie, sans étude de leur cas particulier. ↩︎

-

Dans la suite du texte, pour parler des gardes frontières nous utiliserons l’abréviation SG, ou border guards. ↩︎

-

Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ↩︎

-

Selon la convention de Genève, qui oblige la Pologne a recevoir et traiter les demandes d’asiles, le pushback est une pratique illégale. Le pushback est une violation de l’interdiction d’expulsion collective d’étrangers du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’une violation du principe de non-refoulement du droit international. En 2023, une loi similaire à été adoptée en Lituanie. ↩︎

-

Il est cependant nécessaire de rappeler que tous les habitants de la région n’ont pas, et n’ont pas eu, le même comportement. De nombreuses personnes sont touchées par les événements et sont solidaires des personnes exilé.es, et ce, depuis le début de la crise. Elles ont été les premières à s’organiser pour leur venir en aide, subissant de ce fait la répression de l’état. ↩︎

-

https://wearemonitoring.org.pl/wp-content/uploads/2024/10/Pepper-spray-in-a-bottle-of-water-2023.pdf ↩︎

-

Le monde diplo, Mars 2016 ↩︎

-

https://www.infomigrants.net/en/post/61701/la-commission-europeenne-autorise-la-pologne-a-limiter-le-droit-dasile-en-cas-dinstrumentalisation ↩︎

-

https://www.infomigrants.net/fr/post/61879/pologne-le-gouvernement-adopte-une-loi-autorisant-la-suspension-temporaire-du-droit-dasile ↩︎